Un partage de Gabriel Cholette

19 juillet 2021

Les carnets de l’underground, roman paru aux Éditions Triptyque en 2021, sont nés d’un compte Instagram privé et d’une série d’images publiées à l’abri du regard public. Dans ce texte, je retourne à ce geste initial pour y réfléchir au prisme de l’indiscipline et explorer comment je suis devenu écrivain malgré ma formation universitaire plutôt classique, qui vient avec son lot de rigueur. J’écris ce texte pour les personnes qui seraient intéressées par la genèse des Carnets, mais, également, peut-être même surtout, pour ceux et celles qui entament un parcours universitaire et qui s’apprêtent à se conformer aux normes scolaires.

Photos

Il y avait une frappante indiscipline à l’œuvre quand j’ai publié le premier texte des Carnets de l’underground sur mon finsta*. Indiscipline en raison du choix de la photo qui accompagne le récit : un Gabriel éméché que je n’aurais jamais partagé sur Facebook, mettons, à cause du début de corps nu, sur le côté à droite, qui aurait pu à lui seul choquer toutes mes tantes. En voyant cette photo, on pourrait se remémorer l’adage qui veut qu’une image vaut mille mots. Oui et non. Oui, parce que l’image est suggestive, elle est pleine de mouvement même si je pose calmement; mon regard, entre la séduction et le high, suggère qu’il se passe à l’extérieur du cadre plus que ce qu’on voit ; mes cernes et mes cheveux ébouriffés parlent de la quantité de drogues que je viens de prendre. De nos jours, je ne mets plus mes lunettes quand je sors, parce que je me trouve plus beau sans, et, pour moi, revoir ce premier morceau des Carnets, c’est voir l’universitaire qui découvre Berlin et qui perd progressivement son habit de moine.

(*un finsta = un compte Instagram “faux” [f-insta] où publier des photos à l’écart de son compte principal.)

Mais, non, cette image ne suffit pas à porter les mille mots de l’histoire, et de cette insuffisance sont nés les Carnets. La première phrase de la publication lève le jour ce qui se passe hors cadre: «Sur cette photo: je suis placé par Bert en haut sur le rebord de la cabine pour prendre des photos tests parce que l’éclairage est beau». C’est la légende «qui accompagne l’image pour en préciser le sens» (selon la définition d’Antidote) et, pendant longtemps, ça a été une légende que j’ai aimé me raconter pour m’aider à comprendre ma propre vie de dating.

Entre-temps, les photos ont été évacuées du projet, remplacées par des illustrations de Jacob Pyne qui amènent ailleurs le geste poétique. L’indiscipline a été revue, encadrée par un travail éditorial qui a rendu le tout plus lisible et plus profond. On s’entend, les Carnets ne sont jamais devenus disciplinés, rigoureux, académiques. C’est tout le contraire. Mais j’aimerais retourner à ces archives initiales pour y voir l’autre récit qu’elles racontent, celui du début de l’écriture, là où il ne devait pas y en avoir.

Printscreen de texte

De l’écriture là où il ne devait pas en avoir, parce que publier en ligne des captures d’écran d’un document Word, c’était en tout point, selon mes repères, de mauvais goût. Ça ne correspondait à peu près pas aux publications que j’avais l’habitude de voir sur Instagram, une plateforme dédiée à l’image. Le printscreen, c’est la première mise en forme de mon récit, parce que ça a fait rétrécir les marges, ça a imposé un cadre, qui correspond aussi à celui imposé par Instagram. Malgré ma volonté de n’en faire qu’à ma tête, il a fallu suivre les règles de l’application: dix images maximum par publication, donc neuf si je prends en compte une photo initiale ou une illustration. C’est peu: environ mille mots. Mais très rythmé. Le petit Bert qui me place sur le rebord de la cabine est vite remplacé par les ami·e·s de Montréal; puis, Florian; Édu; Ben; les amours d’une nuit. Grâce aux printscreen de textes qu’il fallait balayer du doigt – comme de petites pages à tourner –, l’intrigue avançait sur fond de techno, quatre coups constants de kick sur quatre temps.

Mise en page + polices de caractères

Mais cette première mise en page des textes n’avait pas tout à fait l’air assumée, même s’il y avait un cadre, un espace pour partager. En retournant aux archives de ce projet, je m’étonne moi-même d’avoir consenti à publier ces blocs de textes qui se chevauchent inélégamment, alors que je savais déjà, au moment de les mettre en ligne, l’effet visuel que je voulais produire. Même le choix de la police de caractères me parle d’un laisser-aller quant aux règles. La police en question, Cambria (Body), est sélectionnée automatiquement quand j’ouvre un document Word; un non-choix, au fond, qui marque pour moi la spontanéité avec laquelle j’ai initialement partagé mes histoires. Au fil des versions du projet, j’ai ensuite changé pour Times New Roman, une police plus classique que j’utilise par exemple pour écrire ma thèse sur le commerce médiéval: non, ça ne pouvait pas marcher. J’ai fini par adopter Didot, celle que j’ai utilisée pour taper ce texte avant qu’il ne soit publié, une police qui a surtout l’avantage de ne pas me rappeler l’école.

Le non-choix du Cambria (Body) s’explique aussi par l’état dans lequel j’étais au moment de partager mes textes pour la première fois. Fébrile, mais aussi nerveux, anxieux, parce qu’écrire a toujours été difficile pour moi, puisque c’est d’abord me confronter à moi-même — ce que j’ai longtemps fait de travers. Les trous dans la mise en page et la police de caractères plutôt laide sont une conséquence de la technique band-aid que j’ai utilisée pour écrire. Taper, taper, ne pas me relire. Négliger l’orthographe et me donner le droit d’utiliser une syntaxe qui ne coule pas toujours. Publier, partager. Me dévoiler aux autres dans une forme qui est tout le contraire de l’écriture scolaire, loin des normes apprises et difficilement assimilées. Je savais en le faisant que c’était à la fois la force et la faiblesse de mon projet. J’espérais qu’on m’aime avec mes fautes, dans un cadre qui n’était pas dévoué à la démonstration de ma maîtrise de la grammaire, de l’orthographe et de la syntaxe. Infiltrer un lieu pour se permettre ses soi-règles. À l’abri dans son propre jeu.

Scolaire

Il y a un moment où j’ai l’impression qu’on perd de vue la finalité de l’écriture, à l’école. Où on oublie, à force d’écrire des travaux de 10 à 12 pages, qu’on s’adresse à un·e lecteur·rice quand on écrit, si ce n’est que le ou la prof qui nous évalue et qui gribouille de rouge la copie. Il y a un moment où on devient trop préoccupé par les belles phrases, le jargon et l’analyse, j’en suis convaincu. J’ai été des deux côtés du processus, en tant qu’étudiant médiéphile et chargé de cours en littérature médiévale. J’ai parfois vu, dans les dissertations étudiantes, les idées se perdre dans des phrases toutes propres, qui reprennent les grandes syntaxes de chercheur·e. Mais force est d’admettre qu’on y a perdu quelque chose – les travaux impersonnels que j’ai écrits et corrigés semblent tous me poser la même question: quand est-ce que j’ai perdu le goût de la lecture, quand est-ce que tout ça est devenu formulaïque, mécanique? L’adresse, en littérature — savoir que tu parles à quelqu’un que tu essayes de convaincre, séduire —, c’est fondamental, et même dans les travaux les plus scolaires. Il faut repartir de soi, je ne sais pas comment le dire autrement: se poser des questions qui nous animent à propos du texte étudié. Ensuite, la forme de l’argument vient toute seule. On sait très bien – voire trop bien – comment on veut se présenter. Si je n’ai pas été capable de le faire dès mon entrée à l’université, je pense que c’est entre autres parce qu’il y a trop de choses à apprendre sur l’écriture et que d’une certaine façon, on apprend mal ces choses-là en restant uniquement assis sur les bancs d’école. Mais aussi parce que la page m’effrayait, qu’il y avait le miroir d’une conscience qui s’évite, que je ne voulais pas confronter. Parce que j’ai toujours eu peur de me noyer dans mon reflet. Les phrases pré-écrites qui pourraient aussi bien venir d’autres, sans failles, sans fautes, sont un contrôle qui vient de l’extérieur – une discipline du langage – et qui s’intériorise. La façon de s’en sortir est de se rappeler à qui on s’adresse; la relation qui se crée, il me semble, c’est elle qui est productive. C’est elle qui fait éclater les normes et qui permet de se sortir de toutes ces polices de caractères et de ces mises en pages trop fixées.

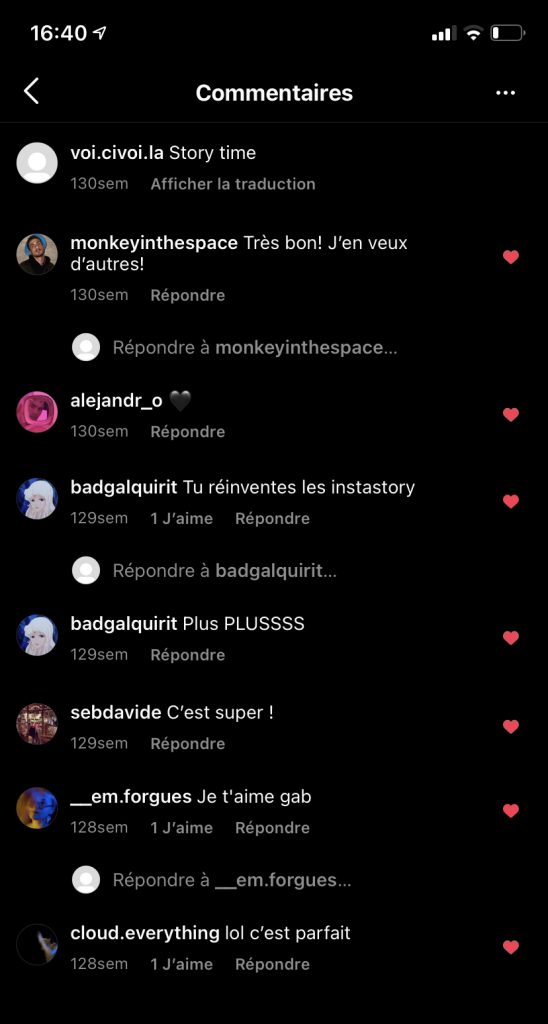

Commentaires

J’ai relu une centaine de fois les commentaires que les gens ont laissés sous la publication de Légende, sur Instagram, presque autant de fois que je suis allé me perdre dans les raves, éteindre ma conscience.

La publication date: c’était il y a 110 semaines, mais je relis encore les commentaires. J’ai liké chacun d’entre eux, mais mon sentiment était plus fort que ça encore: j’ai profondément chéri ces commentaires. Ils ont été suffisants pour m’inciter à continuer d’écrire et si les deux premières histoires concernaient des échecs amoureux que je me racontais en boucle, les prochains ont suivi l’avancée des soirées de ma vie, avec mes ami·e·s, qui en viendraient à ponctuer chacun de mes textes comme des personnages récurrents du livre que je ne savais pas que j’étais en train d’écrire. Dans l’enceinte protégée du finsta privé, à l’écart du moi idéal que je publierais volontiers sur mon «vrai» compte Instagram, les Carnets sont devenus le contrepoint de l’univers du rave, la copie déformée et décalée des soirées arrosées que j’ai vécues.

En retournant aux premières traces de mon projet, ce qui m’apparaît clairement, c’est une indiscipline au caractère double. D’abord, une indiscipline méthodologique: l’utilisation des différents médiums (textes, photos, puis, ensuite, les illustrations); le non-respect de la mise en page; le choix de la police de caractère; l’orthographe négligée; la syntaxe achoppée; et, même, la publication des textes sur Instagram, une plateforme rarement littéraire et pas particulièrement réputée pour être intellectuelle. C’est cette indiscipline qui a supporté, d’une certaine manière, une indiscipline plus large: un non-respect des règles, un rejet des instructions, une arrogance, même, mais positive, au sens où le projet d’écriture s’est accompli dans un esprit de liberté totale, de dévoilement, d’impudeur. Le récit raconte une échappée à Berlin; un départ d’une ville vers une autre; un désir d’en finir avec une chose (une norme, une vision de soi) et d’en reconstruire une autre. Il n’est pas facile d’écrire, de s’écrire, de rendre disponible cette conception qu’on se fait de soi-même; il y a quelque chose de révulsant, même, dans le fétichisme de sa propre histoire: à quoi bon? Mais c’est aussi cette irrévérence qui m’a donné la confiance – ou la raison – de m’affirmer comme conscience éclairée.